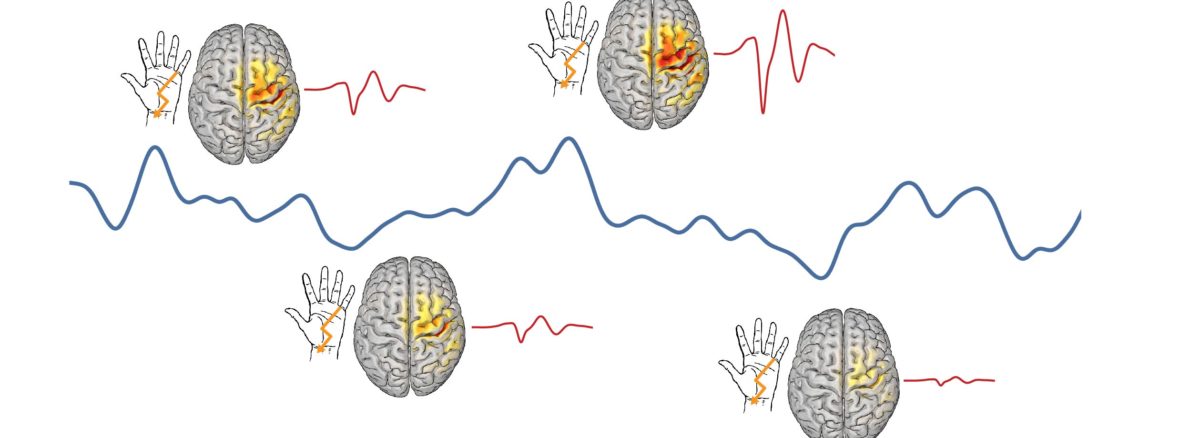

Kein Zufall: Der Wechsel zwischen geringerer und stärkerer Reizbarkeit folgt einem bestimmten zeitlichen Muster (blaue Linie). Grafik: Stephani/ MPI CBS

Das Gehirn arbeitet anders als ein PC

Das Gehirn verarbeitet die gleichen Informationen niemals auf die gleiche Art und Weise. Wissenschaftler am Max-Planck-Institut für Kognitions- und Neurowissenschaften (MPI CBS) haben herausgefunden, warum das der Fall ist und wie diese Verarbeitung funktioniert. Eine entscheidende Rolle spielt dabei ein kritischer Zustand.

Raschelnde Blätter, leichter Regen am Fenster, eine leise tickende Uhr – dumpfe Geräusche, knapp oberhalb der Hörschwelle. In einem Moment nehmen wir sie wahr, im nächsten nicht mehr, auch wenn wir oder die Töne sich scheinbar nicht verändert haben. Viele Studien haben gezeigt, dass wir einen eintreffenden Reiz, etwa ein Ton, ein Bild oder eine Berührung, jeweils anders verarbeiten, selbst wenn der Reiz genau derselbe ist. Der Grund: Wie sehr ein Stimulus die zuständigen Hirnregionen aktiviert, hängt vom momentanen Zustand der Netzwerke ab, zu denen diese Regionen gehören. Unklar ist jedoch, was diesen ständig schwankenden Zustand der Netzwerke beeinflusst – und ob dieser zufällig entsteht oder einem Rhythmus folgt.

Wissenschaftler am Max-Planck-Institut für Kognitions- und Neurowissenschaften (MPI CBS) in Leipzig konnten nun weitere Hinweise zur Beantwortung dieser Fragen liefern. Sie haben herausgefunden, dass das Gehirn umso stärker auf einen Reiz reagiert, je stärker die Netzwerke in dem Moment angeregt werden können, in dem die Reiz-Information in die Großhirnrinde, den Cortex, eintritt. Je nach Zustand sind die Nervenzellen in diesem Bereich, dem sogenannten primären somatosensorischen Cortex leichter oder schwerer erregbar. Die Erregbarkeit entscheidet wiederum darüber, wie der Reiz weiter verarbeitet wird. Sie beeinflusst damit bereits am Eingang zur Großhirnrinde darüber, wie das Gehirn mit einem Reiz umgeht und nicht erst, wie lange angenommen, auf höheren, nachgeschalteten Ebenen.

»Es gibt immer eine gewisse Aktivität zwischen den Neuronen eines Netzwerks, auch wenn scheinbar keine äußeren Einflüsse auf uns wirken. Das System ist also nie vollkommen inaktiv«, erklärt Tilman Stephani, Doktorand am MPI CBS und Erstautor der Studie, die jetzt im Journal of Neuroscience veröffentlicht wurde. Vielmehr erhalten sie ständig Informationen, etwa aus dem Körperinneren. Sie wachen über unseren Herzschlag, unsere Verdauung oder unsere Atmung, über unsere Position im Raum und intern erzeugte Gedanken. Die Neuronen sind selbst dann aktiv, wenn sie von jeglichem Input isoliert sind. »Diese internen Prozesse beeinflussen ständig die Erregbarkeit verschiedener Hirnnetzwerke«, sagt Stephani. »Deren Dynamik bestimmt die Erregbarkeit des Systems und damit auch die Reaktion auf einen Reiz.« Das Gehirn scheint demnach nicht wie ein Computer zu funktionieren, bei dem die gleichen eingehenden Informationen immer die gleiche Reaktion bedeuten.

Dabei zeigte sich: Wie stark der Cortex erregbar ist, ist nicht dem Zufall überlassen. Der Wechsel zwischen geringerer und stärkerer Reizbarkeit folgt vielmehr einem bestimmten zeitlichen Muster. Der aktuelle Zustand hängt vom vorherigen ab und beeinflusst wiederum den nachfolgenden. Wissenschaftler sprechen hier von einer langfristigen zeitlichen Abhängigkeit oder einer langanhaltenden Autokorrelation.

»Dass der Cortex so in seiner Erregbarkeit variiert, deutet darauf hin, dass sich seine Netzwerke nahe an einem sogenannten ‚kritischen‘ Zustand befinden«, sagt Stephani. »Sie schwanken stets in einem empfindlichen Gleichgewicht zwischen Erregung und Hemmung.«

Frühere Studien hatten gezeigt, dass dieser kritische Zustand entscheidend für die Gehirnfunktion sein könnte. Durch ihn können möglichst viele Informationen übertragen und verarbeitet werden. Stephani und Kollegen liefern nun Hinweise darauf, dass dieses Gleichgewicht auch darüber entscheiden könnte, wie das Gehirn Sinneseinflüsse verarbeitet. Es dient vermutlich als Anpassungsmechanismus, um mit der Vielfalt von Informationen zurechtzukommen, die ständig aus der Umwelt eintreffen. Ein einziger Reiz sollte weder das gesamte System auf einmal erregen noch zu schnell wieder verschwinden.

Unklar ist jedoch bislang, was das für die subjektive Wahrnehmung bedeutet. Nimmt eine Person einen Reiz intensiver wahr, wenn der in einem Moment eintrifft, in dem das Netzwerk stärker erregbar ist und er eine entsprechend stärkere Reaktion des Gehirns hervorruft? Die Antwort darauf soll nun eine zweite Studie liefern. »Hier können aber auch andere Prozesse eine Rolle spielen«, bemerkt der Neurowissenschaftler. »Zum Beispiel die Aufmerksamkeit.« Lenkt man die auf etwas anderes, kann der eintreffende, weniger beachtete Einfluss zwar trotzdem eine erste, starke Hirnreaktion hervorrufen. Höhere nachgelagerte Prozesse im Großhirn können dann jedoch verhindern, dass der bewusst wahrgenommen wird.

Untersucht haben die Wissenschaftler diese Zusammenhänge anhand tausender kleiner aufeinanderfolgender elektrischer Ströme. Die legten sie an den Unterarm der Teilnehmer an, um den Hauptnerv im Arm anzuregen. Die Stimulationen führten wiederum 20 Millisekunden später in einem bestimmten Bereich des Gehirns, dem somatosensorischen Cortex, zu einer ersten Reaktion. Anhand der EEG-Muster konnten die Forscher sehen, wie leicht jeder einzelne Stimulus das Gehirn erregte.

Originalpublikation: Stephani, T., Waterstraat, G., Haufe, S., Curio, G., Villringer, A., Nikulin, V. V. (2020) / Temporal signatures of criticality in human cortical excitability as probed by early somatosensory responses. Journal of Neuroscience

Textquelle: Verena Müller, Max-Planck-Institut für Kognitions- und Neurowissenschaften

Grafikquelle: Kein Zufall: Der Wechsel zwischen geringerer und stärkerer Reizbarkeit folgt einem bestimmten zeitlichen Muster (blaue Linie). Grafik: Stephani/ MPI CBS